介绍

佛教的历史将介绍从佛陀的诞生到当前时代的简要大纲。这将是一个相当沉重的阅读,但重要的是,要知道这段历史才能了解政治和文化的影响如何导致佛教成为当前的样子。

这个系列的第一和第二部分将大量参考安东尼•肯尼迪•沃德(Anthony Kennedy Warder)的书《印度佛教》1。其中会有几个争议性很高的日期和情景都会适当地注释出来。

这篇文章将讨论佛陀的一生中从出生到般涅槃的一些重要事件。

佛陀的诞生

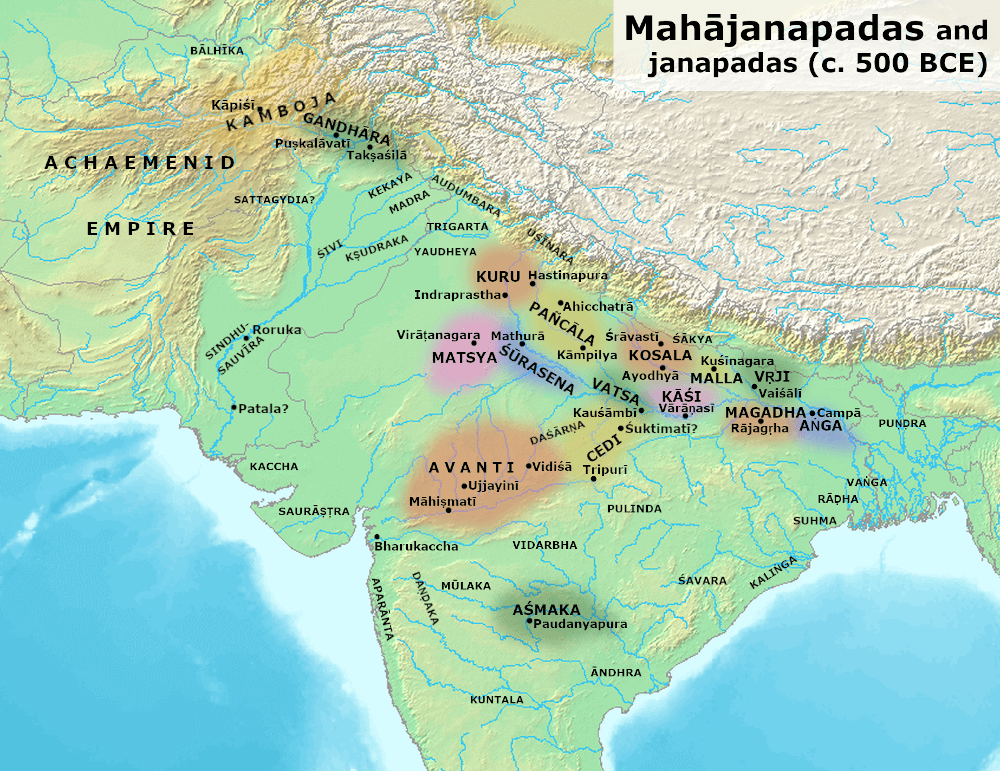

大约在公元前 566 年(争议性很高。学术界即使从其他资料中也无法找到佛陀出生日期的具体证明。看印度佛教1,第3章),释迦摩尼菩萨出生在一个名为释迦的战士种族家庭里,而他们统治着释迦共和国(Sākya Republic)。这是一个非常小的城市国家,可能是更大、更强大的拘萨罗(Kosala)王国的附庸国。

菩萨的父亲是释迦共和国的领导人,名为净饭(Suddhōdana)。他被赐名为悉达多•乔达摩,在共和国首都迦毗罗卫城(Kapilavatthu)长大。他的青年时代过着奢侈的生活,夏天有一座宫殿,雨季有一座宫殿,冬天有一座宫殿。这是当时富裕家庭的标准,就像现代的富人在世界各地拥有多处房地产作为他们的度假屋一样。

经文中对悉达多的生母提及不多。据称她在悉达多还是个婴儿的时候就去世了,他被他的养母2 摩诃波阇波提•瞿昙弥(Mahāpajāpatī Gotamī)寄养,她也是净饭王的第二任妻子。

寻求涅槃

悉达多•乔达摩在 29 岁时离家寻找涅槃。他首先找到了阿罗逻伽蓝(Āḷāra Kālāma),并迅速掌握了栖身与 ‘虚无之域’ 的专注状态。悉达多发现自己无法在阿罗逻伽蓝那里获得涅槃便离开了,并找到了另一位老师优陀迦罗摩子(Uddaka Rāmaputta)。在优陀迦罗摩子那里,悉达多成功地达到了栖身与 ‘非想非非想’ 的专注状态。然而,这也不是涅槃的状态。

在向这两位老师学习无果后,悉达多用苦行的方法自行修行3。他使用的方法非常严厉,以至于他几乎因营养不良而死亡。就在这时,他意识到严厉的苦行方法不会导致他开悟而想起了年轻时第一次进入初禅的情景。有了这样的认知后,他吃了一些食物,并尝试进入禅定。悉达多成功了,并悟出了四圣谛,从而成为佛陀。

教义

经藏篮(Sutta Piṭaka)

在佛经中,佛教被佛祖称为《佛法-戒律》(Dhamma-Vinaya),因为这两个篮子的教义包括了佛祖所教的一切。《经藏篮》(Sutta Piṭaka)包括了佛陀所教的所有佛法。

佛陀将他的佛法教学区别于僧尼团体和在家人信徒。他认为,在家人信徒由于在家庭生活中沉浸在感官享受中,因此他们不会理解更难的佛法经文,也没有时间进行相应的修行。至于出家者,他们正在寻求从这个宇宙的痛苦中解脱出来,而出家生活为他们提供了一个完美的环境来实现这个梦想。因此,佛陀将最困难、最复杂的佛法经文传授给出家者。

在家人的佛法

对于普通信徒,佛陀主要关注的是如何积累更多的功德、在物质上和精神上生活得更快乐、更丰富。对这些信徒来说,最典型和最重要的经文是《辛额勒经》。佛陀为生活的各个方面提供了忠告,从孩子应该有何举止到一位老板应该如何对待他的员工;从如何过一个有德行的生活到避免不良活动以防止财富的流失。对于那些不善于阅读经典的信徒来说,他们只需要阅读这篇经文,因为它不仅涵盖了信徒在佛教里所需要知道的方方面面,而且在理解和付诸行动之后,他们将收获巨大的利益。

这种情况在舍利弗(Sāriputta)尊者在给孤独(Anāthapiṇḍika)临终前拜访他并说出最后的开示后有所改变。尊者讲了一篇特别难的经文,内容是关于放下对感官的执着,而这基本上是第三圣谛的内容。给孤独(Anāthapiṇḍika)是当时佛教最佳的男性在家人信徒,然而他感叹道即使他跟随佛陀多年,也没有听过佛陀说这种佛法。他恳求舍利弗尊者请佛陀将这些难懂的佛法传授给在家人信徒,因为有些人可能能够理解,并从这些经文中受益。

在 21 世纪,与佛陀时代相比,人们的教育水平有了很大的提升。因此,我们可以看到更多的在家人信徒在阅读和研究非常深奥的佛教经文。然而,在家人信徒的修行环境并没有改变,甚至更差,因为有更多的感官享受可以放纵、更繁忙的生活也增加了找时间修行的难度。因此,我们必须明白,佛陀并不是在阻止在家人信徒获得经文的理论知识。事实上,理论知识是很容易获得的,因为他所要做的就是反复讲授相同的主题,并使用各种方法,如比喻和从不同角度解释,就能让在家人信徒了解佛法的深度。阻止佛陀的是,他也考虑到他们在工作和家庭事务之后,不会有太多的时间来打坐。这使得佛陀对在家人信徒修行的立场即使在 2600 年后也非常准确。

出家人的佛法

对于有兴趣寻求涅槃的人来说,理解和实践以下的论述是至关重要的:

四圣谛

四圣谛是佛教的主要信条,也是佛陀所传授的所有佛法的基础。在佛陀所讲的第一部经文《法轮转起经》(Dhammacakkappavattana Sutta)4中,他描述了四圣谛是如何使他获得涅槃的。圣谛里所陈述的是:

- 宇宙中的生命天生就是会受痛苦和不尽人意的。

- 造成这种痛苦和不尽人意的原因是渴望。更具体地说,是对感官享受的渴望,对存在的渴望或对不存在的渴望。

- 痛苦和不满意可以通过放下这三种渴望而结束。

- 放下的方法是通过修习八正道。

缘起法

缘起法5是第二圣谛的论述。最著名的12姻缘模型描述了从我们的身体感官受到外部触发因素的影响,引起我们的行为,然后导致我们在这个宇宙中无限地重生的因果过程。佛陀用这两个句子来简明扼要地描述缘起法:

当这个存在时,那个就会出现;随着这个的产生,那个就会产生。

当这个不存在的时候,那个就不会出现;随着这个的停止,那个也就停止了。

八正道

根据佛陀所教,八正道6是唯一能导向涅槃的道路。因此,为了达到涅槃的第一阶段,即入流,所有 8 个因素都必须达到一定的水平。这些因素是:

- 正见

- 正思维

- 正语

- 正行动

- 正生计

- 正精进

- 正念

- 正定

戒律篮(Vinaya Piṭaka)

佛陀证悟涅槃后,去找了五个在佛陀修行苦行时为他服务,而在佛陀开始接受食物后离开了他的侍者。在贝拿勒斯(Benares),佛陀向他们传授了四圣谛。这让其中一个侍者憍陈如(Añña Koṇḍañña)成为僧尼团里的第一位阿罗汉。这篇经文被称为 《法轮转起经》(Dhammacakkappavattana Sutta)。教给侍者们的第二部经文叫《无我的特征经》(Anattalakkhaṇa Sutta)7。在讲完这经文之后,五位侍者都获得了阿罗汉果位。

从此以后,佛陀不遗余力地将佛法传授给任何愿意听讲的人而僧尼团(Saṅgha)(指男女出家众或至少已进入 ‘入流’ ,既是涅槃的第一阶段)是在五位侍者成为阿罗汉之后建立的。他还制定了管理僧尼团的规则,称为 ’戒律‘(Vinaya)。第一条规则是在一个僧侣应其父母的要求与前妻发生性关系,以便为家庭孕育一个继承人时制定的。在今天所记录的戒律篮(Vinaya Piṭaka)中,有 227 条针对僧团的主要规则以及 311 条针对尼团的主要规则和众多的小规则。

净饭王去世后,摩诃波阇波提•瞿昙弥(Mahāpajāpatī Gotamī)寻求出家,但被佛陀拒绝。她和其他释迦族的女士在佛陀雨安居结束后跟随着他,多次要求出家,但都被拒绝。阿难达尊者(Ānanda)看到她又再一次被拒绝后而哭泣,就主动帮助她与佛陀交谈。最后,经过一番劝说,佛陀终于松口了,并制定了八敬法(Aṭṭha Garudhamma),让要受戒出家的女性就必须终身遵守(争议性很高。可能不是一个正式的授戒规则,只是一个临时性的原则8)。摩诃波阇波提•瞿昙弥接受并成为第一个被授予尼姑称号的女性,尼姑团体(Bhikkhunī Saṅgha)由此诞生。

在家人信徒的道德规范

佛陀确实为在家人信徒规定了道德规范,那就是 5 条戒律。这些戒律旨在成为在家人的基本道德指南针。这五条戒律是:

- 避免杀生

- 避免偷盗

- 避免不当的性行为

- 避免说谎

- 避免服用致醉物

虽然五戒一直被佛法讲师吹捧为能使在家人有很大的几率在来世得到好的投胎转世,但这并不是他们所能达到的最高尚的道德。这些戒律只规范了个人行为,但没有涉及许多其他的道德问题,如对父母的孝顺、与朋友和同事的交往、对家庭成员的责任等。

对于那些有兴趣过一个真正全面的生活,获得最高尚的道德的在家人并能保证有更好来世的人,他们应该阅读《辛额勒经》的详细讨论。

阿毗达摩篮(Abhidhamma Piṭaka)

虽然有佛教文献声称《阿毗达摩篮》的真实性来自与佛陀或舍利弗尊者,但在《经藏篮》中,佛陀总是把他的教义称为《佛法-戒律》,根本没有提到阿毗达摩。此外,现代学术研究通过对文本的彻底研究驳斥了这些说法。

研究显示,阿毗达摩的最早形式出现在《经藏篮》中的关键教义的清单或矩阵中。从那时起,在佛陀般涅槃之后,进一步的发展导致了对这些清单的总结和阐释,以及注释。在随后的几百年里,公元前 5 世纪的印度僧侣佛音(Buddhaghosa)和公元前 19 世纪的缅甸僧侣雷迪尊者(Ledi Sayadaw)等僧侣对阿毗达摩进行了详细的注释,而这些注释现被视为经典被纳入《阿毗达摩篮》。这些文本主要是哲学作品,其中包括许多新的思想。这些思想在《经藏篮》和最早的阿毗达摩中都没有出现过。这就是在研究《经藏篮》和《阿毗达摩篮》时可以发现许多差异的原因。因此,选择相信哪一篮的经文就取决于个人的选择。

在 Refuge In Dhamma,我们完全信任《经藏篮》,因为即使在2500年后,南传部和北传部这两个学派的《经藏篮》内容都有很高的相似度。据研究人员称,这种 ’高比例的相似性证明了巴利语传承的高度权威性和可靠的忠实性‘9。因此 Refuge In Dhamma 中的所有文章将只以《经藏篮》的前四卷拿来做参考。

首席弟子

佛陀有两个首席弟子,舍利弗(Sāriputta)和目犍连(Moggallāna)。他们俩人同一天出生在王舍城(Rājagaha)北部的相邻村庄里。长大后,他们成为亲密的朋友,并一起踏上了寻找涅槃的精神追求。跟着萨尼亚(Sañjaya Belaṭṭhaputta)修行但不尽如人意后(争议性很高。他们可能找了好几个老师10),他们决定分头寻找,并同意互相通报他们的寻找情况。

有一天,舍利弗遇到了一个叫阿沙基(Assaji)的僧侣,而他是佛陀第一次开示并获得阿罗汉果位的五个侍者之一。阿沙基尊者告诉舍利弗有关佛陀所教的简要,并引导他去找佛陀。听完这个简短的佛法后,舍利弗获得了入流的果位。然后,他去找目犍连,并告诉他这次的相遇。目犍连听了那简短的佛法后,也获得了入流的果位。他们回去告诉萨尼亚他们决定离开并去竹林(Veḷuvana)寻找佛陀,然后与萨迦耶的 250 名弟子一起离开。

见到佛陀后,舍利弗和目犍连出了家,佛陀也将他们列为首席弟子。舍利弗尊者被认为在弟子中拥有最高的智慧,仅次于佛陀。目犍连尊者被认为在弟子中拥有最强大的神通,仅次于佛陀。出家后,目犍连尊者花了 7 天时间成为阿罗汉,而舍利弗尊者花了 2 周的时间。

目犍连尊者成为阿罗汉的过程虽然较短,但却充满了困难。他在打坐时经常打瞌睡,弄得佛陀不得不教他防止打瞌睡的方法11。另一方面,舍利弗尊者有一个较长但较顺利的修行期。他在佛陀教导流浪的苦行者长爪(Dīghanakha)关于理解感情,为佛陀扇风时,获得了阿罗汉的地位12。

作为首席弟子,舍利弗尊者和目犍连尊者必须帮助佛陀处理僧尼团的事务,并收下自己的弟子。在《谛分别经》13中,佛陀赞扬了他们两人,说道:

比库们,你们应该培养与舍利弗和目犍连的友谊。你们应该与舍利弗和目犍连交往。他们很精明,他们支持他们的宗教同伴。

舍利弗就像生孩子的母亲,而目犍连则像抚养孩子的人。舍利弗引导人们获得入流的果位,目犍连则引导人们达到最高目标。

佛陀的般涅槃

在《大般涅槃经》(Mahāparinibbāna Sutta)14中记录了佛陀最后的旅程。

该经文从王舍城(Rājagaha)开始,摩揭陀國(Magadha)的阿迦答沙都(Ajātasattu)国王想攻击跋耆(Vajjis),他告诉他的婆罗门大臣作雨者(Vassakāra),向佛陀征求意见。佛陀设法阻止了战争的发生,他列举了跋耆族所遵循的原则,并说只要他们遵守这些原则,他们就不会被打败。他继续将这些防止衰退的原则推广到僧尼团体中。

这段旅程中另一个值得注意的事件是,佛陀接受了妓女庵婆波利(Ambapālī)的邀请,在韦沙离(Vesālī)吃饭,而没有对人的性别和职业有任何歧视。他甚至拒绝了在庵婆波利之后到来的离车族人的邀请。佛陀对离车族人做了一个有趣的评论,说他们看起来像居住在三十三天界的天神。

佛陀的第一次重病发生在木瓜樹村的雨季闭关中。他病得很重,差一点死掉。然而,佛陀考虑到他需要提前通知他的追随者和僧尼团体,所以成功地抑制了他的疾病。在佛陀的贴身侍者阿难达尊者宣告他对佛陀的依赖后,他被告诫不要过于依赖。佛陀说,他已经为这些社区做得足够多,在没有保留任何细节下教导佛法。他还告诉阿难尊者,他的身体状况正在恶化。他在告诫的最后这样说:

所以阿难达,成为你自己的岛屿、你自己的避难所、没有其他的避难所。让佛法成为你的岛屿和你的避难所,没有其他的避难所。

…

无论是现在还是在我去世后,任何一个人都将作为他们自己的岛屿,他们自己的避难所,没有其他的避难所;以佛法作为他们自己的岛屿和避难所,没有其他的避难所—我的那些想要修行的僧侣和尼姑将是精英中的精英。

渐渐地,佛陀和阿难达尊者到拘屍那羅(Kusinārā),在娑罗双树之间铺了一张床让佛陀休息。然后,他教给阿难达尊者尊敬佛陀的正确方法。

任何僧侣、尼姑或男女信徒,只要按照佛法修行、正确地修行、按照佛法生活,他们就会以最高的荣誉来尊敬、尊重、崇敬、敬畏和推崇觉悟者。

所以阿难达,你应该这样修行:”我们要按照佛法来修行、正确地修行、按照佛法来生活。“

从这句话中可以看出,佛陀希望所有的佛教徒,无论是出家人还是在家人,都能实践佛法,并将佛法融入他们的日常活动。他并不希望他们只获得理论知识。

在这之后,佛陀为佛教徒提供了四个朝圣地点,即:诞生之地(蓝毗尼 Lumbini15)、证悟涅槃之地(菩提伽耶 Bodh Gaya16)、首次开示之地(瓦拉纳西 Sarnath17)和佛陀般涅槃之地(拘尸那揭羅 Kushinagar18)。然后,他开始赞扬阿难达尊者的品格。后来,阿难达尊者被派往拘屍那羅,将佛陀即将般涅槃的消息告知马喇人,而这让流浪者苏跋达无意(Subhadda)中听到了这个消息。佛陀消除了苏跋达的所有疑虑,让他成为佛陀的最后一名亲传弟子。

在他最后的时刻,佛陀指导辈分低的僧尼改用更恭敬的方式来称呼辈分高僧尼。他还对一个顽固不化的僧侣阐那(Channa)进行了严厉的惩罚:在他改变行为之前,不允许任何人对他进行训诫或指导。最后,他要求在场的所有僧尼说出任何疑问,但没有人提出任何问题,因为他们都至少达到了入流果位,也就是涅槃的第一个阶段。

此后,佛陀依次进入禅那,顺序相反,然后又再依次进入,直到第再次进入第四禅那。他最后从第四禅那出来后就般涅槃了。佛陀在公元前 486 年左右进入般涅槃。